Поездка по Сибири и Дальнему Востоку произвела на американских журналистов неизгладимое впечатление. Их поразили необъятные просторы, огромные природные ресурсы, гостеприимство и радушие, с которыми их повсюду встречали. В Сибири, о которой буржуазная пресса до сих пор сочиняет всяческие небылицы, они увидели бурно развивающуюся промышленность, современные цветущие города и научно-культурные центры, счастливых, сильных и уверенных в будущем людей – смелых покорителей природы.

— Члены моей семьи стали сибиряками, — рассказывал нам один русский ученый, — когда одного из моих московских предков Петр Великий приговорил к смертной казни. Тот уже стоял возле Лобного места на Красной площади в нижнем белье, со свечой в одной руке и с иконой в другой. Но ему каким-то чудом удалось сбежать. Он ушел за Урал.

Бескрайние горизонты Сибири

Дин и я добирались до Сибири несколько иным маршрутом. В качестве туристов мы приехали сюда зимой из Японии на борту советского пассажирского судна «Байкал». В летнее время «Байкал» берет по 262 человека, а в зимний сезон пассажиров было всего 36, так что нам представилась великолепная возможность побеседовать с экипажем.

Вечером после ужина в кают-компании собирался хор команды. Однажды по просьбе Дина моряки спели для нас «Славное море, священный Байкал» — песню, которую когда-то пели узники и ссыльные. Мелодия ее торжественна, словно гимн, и в ней звучит грусть, как в наших ковбойских песнях.

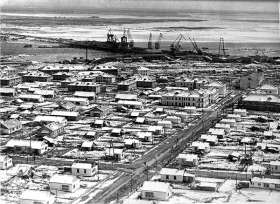

Прибыли мы в порт Находка к концу дня. В лучах янтарного солнца вырисовывались горы, похожие на крепости. В чистом февральском небе носились вольные чайки.

Начальник порта Алексей Кузьмич Лукошкин пояснил нам, что порт находится на той же широте, что и Одесса.

— Находка, — сказал он, — переправляет грузов на 25 процентов больше, чем Владивосток, и по объему грузооборота приравнивается к Ленинградскому порту. В 1965 году мы обработали4,5 миллиона тонн груза, а к 1973 году благодаря изменениям в технологии – уже 9 миллионов. Мы широко пользуемся контейнерными блоками. У нас в порту уже 6 тысяч рабочих. Ежегодно мы обучаем техническим специальностям 1 300 человек. Почти треть учащихся – женщины.

Лукошкин продолжал рассказ:

— Для этих земель я – старик, мне уже 47 лет. Средний же возраст здесь – 29 лет. Но я здесь прожил 25 лет, и мне не хочется уезжать. Нет, зимы здесь не столь суровы. С июня по сентябрь купаемся в море. Мы практически обходимся без ледоколов.

Он рассказал о начале строительства нового порта в районе мыса Врангеля, в Восточном.

— Грузооборот этого порта составит 40 миллионов тонн в год, а население Восточного достигнет 60 тысяч человек. А чуть позднее начнется строительство самого крупного на Советском Дальнем Востоке завода по очистке нефти, которая будет поступать по трубопроводу и железной дороге из Тюмени. К 1985 году население Находки и Восточного вырастет в три раза – до 300 тысяч человек. Ключом к будущему, безусловно, является торговля. Очевидный потенциальный партнер – Япония.

Затем Лукошкин несколько отвлекся от своих цифр:

— Когда я приехал сюда из Одессы в 1951 году, меня поразил простор. Такие горизонты! Вам следует приехать сюда в сентябре – мы называем это время года золотым. Наш сентябрь отличается от сибирского. У нас в тайге растут клубника и виноград. А рыбалка! За час вы можете наловить до 40 килограммов!

Как уроженец Техаса, где любят прихвастнуть, я его понял.

Уже совсем стемнело, когда мы сели в поезд Транссибирской железнодорожной магистрали и отправились на север. В ночь снег пошел сильнее. Я уснул, иногда просыпаясь от скрежета тормозов, от грохота проезжающих мимо товарных составов. В темноте, за рекой Уссури, пролегала китайская земля.

В семь тридцать на следующее утро все было еще во мраке. Проезжая деревни, мы видели через освещенные окна домов мирные русские семьи за завтраком. Небо немного посветлело.

По проложенному рядом с железнодорожным полотном шоссе с шумом проносились грузовики с включенными фарами. Тянулись тягачи с бревнами. В девять проглянуло неяркое солнце.

Улан-Удэ, который расположен среди гор, отличается столь же солидными архитектурными ансамблями, как и любой другой провинциальный город России.

Это столица Бурятской Автономной Советской Социалистической Республики. Живут в городе 300 тысяч человек, и, возможно, немногим более десяти процентов из них – буряты – северная разновидность монгольской расы. Советская граница с Монгольской Народной Республикой лежит всего в 100 милях к югу.

Город Улан-удэ мы вспоминаем с особым удовольствием. В гостинице нам любезно предоставили свежеотремонтированный номер. В ресторане усадили за стол, украшенный живыми цветами.

— Американцы? – удивленно спрашивали нас посетители ресторана. – Присаживайтесь к нам, — приглашали они нас, и мы почувствовали себя как дома.

— У бурятов есть старая пословица, — сказал этнолог Тарас Михайлов. – Когда мы хотим пожелать удачи семье, мы говорим: «Пусть у вас под крышей будет много животных и много детей».

Буряты отличаются исключительной любовью к детям. Они их никогда не наказывают. Детям предоставлена полная свобода действий, и они играют самостоятельно. Семьи с готовностью усыновляют сирот.

— Да, у нас здесь очень большие семьи, и это немаловажно, — сказал Михайлов.

На встрече местных ученых доктор А.И.Уланов старательно объяснял, что истории известны случаи, когда некоторые нации утрачивают свой родной язык.

— Но мы совершенно твердо уверены в том, что мы не потеряем свой, — говорил он. – Наша система образования сохраняет нам наш язык. Уровень рождаемости у нас повышается. Бурятское население за последние десять лет выросло на 62 тысячи человек.

Вообще старые времена уходят, и все меняется. Развивается местная промышленность. Религия? До того, как большевики пришли к власти, каждый из семи бурятов – а их всего-то было 16 тысяч – был буддийским ламой. С распространением образования люди изменили свое отношение и к религии.

Я пересмотрел воспоминания историков об Улан-Удэ и свою старую переписку с ветераном 27-го американского полка Фрэнком В. Бином, который в 1919 году вместе с полком в течение нескольких месяцев находился в Сибири. «Мое подразделение стояло лагерем в сосновом бору, в нескольких милях от Верхне-Удинска (теперь Улан-Удэ)»,- писал Фрэнк. Он вспоминал, что на рынке около бурятской столицы можно было встретить экзотические караваны с сотнями верблюдов. А однажды даже видел огромную шкуру сибирского тигра, расстеленную на санях.

7 тысяч американских военных покинули советскую территорию в 1920 году. Японцы убрались отсюда через два года.

Русские поселились в бурятском краю с XVII века. В настоящее время приток поселенцев из западных территорий СССР увеличивается благодаря развитию тяжелой промышленности, такой, как тепловозостроение, например.

Мы провели целый день на текстильной фабрике по производству шерстяных тканей в Улан-Удэ. Здесь занято 4 тысячи рабочих, из которых 70 процентов – женщины. Административно-управленческий аппарат также преимущественно женский.

Очень внушительна была сама фабрика (23 тысячи тонн шерсти и 2 миллиона метров ткани в год). Встречи с пятью управляющими директорами (только один из них оказался мужчиной) были весьма поучительны. Зарплата там от 180 до 240 рублей в месяц. Женщинам предоставляется оплачиваемый отпуск по беременности, родам и до года по уходу за ребенком, плюс еще год, если ребенок болен. Директор фабрики, энергичная рыжеволосая Клавдия Павловна Альтсман внесла шутливое уточнение в вопросы семейной жизни:

— Голова семьи – мужчина, а шея – женщина. Однако, хотя мы вертим головой, как хотим, мы не подавляем наших мужчин.

Муж Клавдии Павловны работает на авиазаводе.

— У нас,- пояснила она, — нет прислуги, мы все делаем сами. Муж помогает по дому, но не в приготовлении пищи. Дочка у нас учится в Москве, в медицинском институте.

Директор – очень большая оптимистка.

— Доброта в жизни побеждает всегда. Мы боремся с семейными неурядицами. Если кто-нибудь задумал развестись с женой или мужем, наша партийная организация всегда готова помочь в беде. Для повышения активности и сознательности наших рабочих мы ведем пропаганду и агитацию. А если замечаются случаи нарушения дисциплины, то за них отвечают наставники. Если же молодой человек совершает аморальный поступок, то мы стараемся оказать на него воздействие и заставить исправить свой образ жизни. У нас еще есть нерешенные проблемы, — посетовала Альтсман. – При температуре 40 градусов ниже нуля падает производительность труда. Опять же, может ли женщина хорошо выглядеть при таком морозе?

Байкал – скорее не озеро, а целая научная лаборатория. В Улан-Удэ экономист, с которым мы беседовали, от него в таком восторге, что назвал озеро Байкал чудом. Да это и есть чудо. Я впервые увидел озеро в середине зимы, когда побывал в деревне Листвянка.

Все метафоры кажутся преуменьшенными по отношению к Байкалу. Доктор Григорий И. Галазий, коренастый, круглолицый директор Лимнологического института, горячо, с энтузиазмом давал нам интересные пояснения.

— Байкал – особая зона со смешанным климатом, — говорил он. – На его северо-западном побережье выпадает от 150 до 200 миллиметров влаги в год, а с другой стороны – гористая местность, где количество осадков достигает 1 200 миллиметров. Имеет место также разница температур.

Байкал – самое старое в мире пресноводное озеро – ему 25 миллионов лет! Однако это все еще активное озеро, окруженное скалами, которые, кажется, только вчера появились на свет. Это и самое глубокое озеро в мире, до его дна местами 1 620 метров. В него впадают более 330 рек, а вытекает только одна – Ангара.

Галазий сказал:

— У нас здесь богатейшая флора и фауна. 1 800 разновидностей растительного и животного мира, причем многие из них водятся только в Прибайкалье. Таким образом, мы располагаем уникальной лабораторией.

Славное чудо-море

Люди, занимающиеся проблемами окружающей среды, предотвратили угрозу Байкалу. В 1959 году на озере началось строительство целлюлозных и химических предприятий с расчетом использовать воды Байкала для промышленных целей. Тысячи людей направили письма протеста в редакции крупнейших изданий страны. Призывы сохранить Байкал получили широкую поддержку, несмотря на то, что сторонники нововведений в промышленности обвиняли их в «сентиментальности». Научная общественность твердо стояла на своих позициях даже после завершения строительства этих предприятий в 1966 году.

— Спор о загрязнении среды отнял у нас около 10 лет, — сообщил мне известный географ академик И.П.Герасимов. – Я работал в специальном комитете вместе с несколькими министрами. Наконец мы все отправились на озеро и там на месте довели спор до конца. Мы спасли Байкал.

— Понятно что спасти озеро особенно хотели рыбаки, — заметил руководитель Байкальского рыболовецкого треста Эдуард Александрович Батулкин. – Мы созывали специальные собрания. Страсти особенно разгорелись когда вошли в строй два завода и начали сбрасывать свои производственные отходы в Байкал. Три месяца рыба гибла. Но потом оба предприятия закрыли, не утвердили планы ввода в действие и ряда других заводов.

Батулкин показал нам одно из ныне действующих предприятий – целлюлозно-бумажный комбинат в Селенгинске.

— Он введен в строй уже с очистными сооружениями, которые были построены после наших выступлений.

Уроки этих споров об охране природы имеют важнейшие последствия. Благодаря решениям Президиума Верховного Совета СССР природные ресурсы Национального парка вокруг озера Байкал должны превысить площадь 7 миллионов гектаров. Улучшены условия существования и размножения и знаменитого байкальского омуля.

Однажды летом Батулкин повез нас к устью большой реки с быстрым течением. Там мы встретились с Павлом Стариковым любезным бурятом, который возглавляет здесь рыбохозяйство.

— Омуля можно сравнить с семгой, — рассказывал Стариков. – В байкальской воде кислорода мало, и омуль отправляется метать икру в притоки. В природных условиях гибнет четыре пятых икринок, а в инкубаторах только 18 процентов.

Мы осмотрели крытые сооружения, где по конвейеру двигались чаны с холодной чистой речной водой.

— В этом году мы заложили 980 миллионов икринок, — пояснил Стариков. – Держим их в проточной воде с октября до тех пор, пока из них не начнут появляться мальки. Затем их выпускают в озеро. В шестилетнем возрасте они возвращаются в те же места метать икру. Посмотрели бы вы на них в октябре! По рыбе можно ходить словно по мосту!

Супруга Старикова угостила нас чаем по-бурятски – с козьим молоком. За столом мы еще поговорили о жизни на берегу Байкала.

— Здесь зимой тепло – 35 ниже нуля, это ведь даже и не мороз. Дети наши постоянно на воздухе. Одеты они тепло а от беготни у них и щеки-то пунцовые, — говорили Стариковы.

На следующий день на борту тридцатиметрового рыбачьего баркаса «Планета» мы беседовали с рыбаком в рабочей спецовке – Иваном Андреевичем Суворовым.

Дин сфотографировал Ивана Андреевича и его бригаду, когда они вытягивали невод со сверкающим, бьющимся омулем в баркасы – по две тонны рыбы на каждое судно…

Затем мы поплыли к берегу, в поселок Посольск. Название означает «посольский городок». В давние времена сюда переправлялись с другого берега послы, направляющиеся на восток.

В ту ночь мы расположились на ночлег в доме для приезжих. Наши хозяева угощали нас рыбным супом, который называется «уха», и тем самым знаменитым омулем, который считается кушаньем гурманов.

Утром нас разбудила целая симфония: кукарекал петух, лаяла собака, теленок мычал, просил молока. Из окна был виден приятный сельский пейзаж: часть огорода, детская песочница, чудесное озеро. В этом поселке человек и природа все еще счастливо уживаются.

Лучшие в мире меха

Иркутск расположен в самом сердце Сибири, между Уралом и Японским морем, почти в центре Транссибирской железнодорожной магистрали. В город мы прибыли холодным утром поездом, следовавшим на запад.

Мне вспомнилась книга, Джорджа Кеннана, в которой он описал, как приехал сюда в 1891 году, «усталый от тысячемильной поездки на лошадях». В то время в Иркутске жило 36 тысяч человек. Город еще не оправился от последствий большого пожара, поэтому Кеннан увидел и ветхие и рядом с ними новые дома, что говорило о быстром росте этого пограничного шахтерского городка. Население было смешанным: буряты, монголы, казахи и русские крестьяне.

Современный Иркутск – город с более чем полумиллионным населением за последние годы он стал заметно расти вверх.

— У нас опасная сейсмическая зона, — пояснил Валериан Снитко из Сибирского института географии. – Лет десять тому назад даже запрещалось возводить здания выше четырех этажей. Теперь наши инженеры научились строить и выше 10 этажей.

— Город в большей степени растет не за счет рождаемости, а в результате притока людей из других мест, — рассказал географ К.Н. Мисевич. – Люди приезжают сюда с Крайнего Севера после ухода на пенсию. У нас здесь больше солнечных дней, чем на Кавказе. Я сам с Украины, но мне нравится здешняя зима – сухая снежная, солнечная. Конечно, — добавил он, — случаются и резкие перепады температуры.

Исторически основным занятием здесь был и остается пушной промысел, и однажды мы посетили огромные склады «мягкого золота» в сопровождении главного специалиста Александра Комова.

— Наши меха лучшие в мире, — сказал он.

И это было не хвастовство, а реальная оценка. Развешанные на полках, уложенные на подставках шкурки представляли своего рода пушной «Форт Нокс»: белая и серебристая лиса, белый медведь, белка, горностай, ондатра, дикая кошка, 8 тысяч шкурок соболя – на многие миллионы рублей.

— Лучший мех дают самые суровые зимы. А наши зимы и есть самые суровые, — говорил Комов, и тут не возникало никаких сомнений. – Вот соболя. Всех оттенков – от черного до рыжего. Цена их колеблется в зависимости от моды. А вот эта женщина определяет качество меха.

Женщина легонько дула на шкурку соболя.

— мне нравится работать с мехом,- сказала она, и глаза ее при этом блестели. – Я ощущаю текстуру мездры пальцами. Тщательно определяю размер шкурки и длину ворса. Лучший соболь – баргузинский, с Байкала. Лес там густой. Мой любимый мех? О вкусах не спорят, но я предпочитаю темного соболя.

Мы провели день с Семеном Климовичем Устиновым, зоологом и ученым-исследователем, а также искусным охотником на соболя.

Устинов, сотрудник Института охраны диких животных, изучает их жизнь.

— У меня станция на озере Байкал. Наша цель – провести перепись животных и классифицировать их. Нам нужны точные данные, чтобы регулировать охоту.

В прошлом году я почти час наблюдал за игрой двух диких медведей, — рассказывает Устинов. – Медведь может рассмешить или заставить дрожать от страха! Он часто проявляет любопытство к щелчку фотоаппарата, и приходится отгонять его выстрелами.

В период зимней спячки медведи бродят по лесу только если они голодны. Тогда они могут даже нападать на людей. Это очень опасно. Такого зверя не испугаешь – его можно только убить.

Ангара вытекающая из озера Байкал, — мощный источник электроэнергии. Плотина находится на окраине Иркутска. Ниже по течению у Братска, Ангара снова перекрыта плотиной. Здесь сооружена одна из крупнейших в мире гидроэлектростанций, вторая по мощности в Советском союзе после Красноярской на Енисее.

— В 1974 году мы дали 28 миллиардов киловатт-часов электроэнергии,- сказал заместитель директора станции Лев Алексеевич Облогин, невысокий мужчина с прической «ежиком». –Мы расширяем производство. Наша станция может стать девятым чудом света.

— Я прибыл в Братск – вспоминает он. – 31 октября 1961 года – за месяц до того, как мы дали первый ток. Приехал поездом, машинисты которого до тех пор еще не бывали в Братске, — пути были только что проложены. Когда пришел в свою квартиру, там было подготовлено все – мебель и прочее, кроме окон: не хватало стекла. Вместо них мне выдали меховую шубу.

Водохранилище, по его словам, изменило местный климат.

— Конечно, Африки у нас никогда не будет, но стало теплее. Со временем Ангара превратится в цепь водохранилищ и будет ежегодно давать людям 70 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

В 1951 году старый деревянный Братск населяло 4 тысячи человек. В 1980 году число жителей достигнет 300 тысяч.

— Может быть, в 200 году мне придется строить метро,- шутит Облогин.

Новый Братск торопится. 50 тысяч рабочих, которые сооружали плотину, были после этого направлены строить деревообрабатывающий комбинат – крупнейший в СССР. Среди запахов клея и смолы мы разговаривали с работающими здесь энтузиастами.

Крупнейшим событием в жизни этой части Сибири, несомненно, стало строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ) – железной дороги почти в 2 тысячи миль, которая пройдет примерно параллельно Транссибирской на расстоянии 100-300 миль северней. Эту дорогу прокладывают через тайгу и зону вечной мерзлоты к Комсомольску-на-Амуре, где она соединится с железной дорогой до Ванино и Советской Гавани на побережье Японского моря. Для БАМа потребуется соорудить 142 крупных моста, пробить пять туннелей, самый длинный из которых протянется на 15 километров. Построенный полностью БАМ будет обслуживать территорию втрое больше такой страны, как Франция.

На полюсе холода

Однажды мы летели вглубь Сибири на северо-восток от Братска в двухмоторном турбовинтовом АН-24. Здесь тайга сменяется сопками, поросшими лесом, который подобно щетине, пробивается сквозь белый снежный покров. Взлетели, когда солнце уже село, и в сумерках внизу можно было разглядеть лишь стоящие вплотную с домами сараи да небольшие черневшие на снегу загоны для скота. Видна была и река Лена, широкая и замерзшая. Лодки, скованные в ледовом плену до весны, стайки детишек, скользящих по глади реки на коньках,

Когда мы сели в Ленске, детище и тезке великой реки, окончательно стемнело. Ночь была ясной. По пути к зданию аэропорта мы видели в небе крошечные сверкающие искры.

— Это кристаллы льда – пояснил Дин. – Понижающаяся температура выжимает из воздуха и замораживает последние частички влаги.

Северное небо было залито этим ослепительным сиянием.

Мы вошли в здание через тамбур, стены которого были покрыты толстым слоем инея. В кафе для пассажиров нам подали подносы с дымящимися сосисками, капустой и картошкой.

— Пожалуйста! – сказала наша стюардесса. – Покушайте с нами. – Сытые и отогревшиеся, мы снова сели в самолет и задремали.

Мы оказались в Якутской Автономной Советской Социалистической Республике, составной части РСФСР, которая простирается до самого моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, этих ледяных рукавов Северного Ледовитого океана. Якутия – самая холодная зона в северном полушарии: температура здесь падает до рекордно низких отметок.

В Якутск мы прибыли глубокой ночью и забились в такси, которое напоминало бронеавтомобиль. Двойное ветровое стекло ограничивало видимость, а в боковых дверцах были лишь узкие смотровые щели. Прошли в гостиницу сквозь тройные хлопающие двери, и нас поселили в комнатах с тройными рамами. Всю ночь я обливался потом у батареи отопления, а ведь двумя этажами ниже была вечная мерзлота.

Хотя я и не люблю холод, мне понравились жизнелюбие и приветливость Якутии. Поэтому, если бы мне пришлось жить в СССР, думаю, я бы выбрал городок именно на этой северной земле. Возможно, даже сам Якутск – столицу республики с населением 143 тысячи человек.

Утренний свет рассеивался в легком молочном тумане. Автомобили ехали с зажженными фарами со скоростью не выше 40 километров.

— Этот туман- бедствие для всех, — сетовал шофер. – Он появляется, когда температура падает ниже 40 градусов.

Но жизнь в городе идет своим чередом. Работают снегоуборочные машины. Они оборудованы приспособлениями для скалывания льда. Строители разогревают раствор, чтобы можно было вести кладку кирпича при сорокаградусном морозе.

— В 1978 году Якутия получит надежное сообщение со всей страной, — объяснил Борис Васильевич Олейников из Института геологии (он имел в виду БАМ, строительство которого идет гигантскими темпами). – Наша территория,- продолжал он,- составляет седьмую часть СССР – 3,1 миллиона квадратных километров. Потенциально мы располагаем 1,3 биллиона тонн железной руды и огромными запасами каменного угля. В треугольнике Чульма – Алдан – Удокан мы создадим индустриальный комплекс, который можно сравнить разве только с Уральским.

Добыча золота – дело, хорошо знакомое седовласому, голубоглазому начальнику геологической лаборатории Борису Сергеевичу Рузанову. Он начал свою карьеру в Якутии в 1953 году на приисках Алдана.

— В настоящее время наша геологическая разведка разработала новые направления,- говорил Рузанов. – Так, например, мы начали изучение фауны прошлых эпох. В 1972 году нам удалось обнаружить одного из самых крупных ископаемых мамонтов. Федор Кузьмин, вернувшийся из экспедиции в Шандрин, рассказал, что видел несколько бивней мамонтов, торчавших из покрытых льдом берегов реки. Мы сели в вертолет, и Кузьмин показал нам местонахождение останков. Скелет мамонта и часть внутренностей,- продолжал Рузанов,- сохранились в вечной мерзлоте, поэтому мы растапливали землю горячей водой, на что у нас ушло три дня. Затем в Якутске тушу положили в шахту на глубину 25 метров. При температуре минус 5 градусов, в условиях вечной мерзлоты, она может сохраниться тысячи лет. Пятнадцать исследовательских институтов прислали специалистов для изучения мамонта, поэтому мы разделили тушу. Но половину ее мы решили сохранить для будущих ученых, с их более совершенной исследовательской методикой.

Я поинтересовался, что же стало с остальным материалом, с мясом мамонта.

— Мы высушили его методом сублимации,- ответил Рузанов – Норвежский популярный исследователь Нансен писал, что ему представлялось бы очень занятным попробовать мясо. Ученые считают его вполне пригодным в пищу. Вот оно, угощайтесь.

Рузанов протянул мне кусок мяса мамонта, жившего 36 тысяч лет назад. Я пожевал почти черный, с длинными, прилипшими к нему рыжими волосами кусок. Хапахом и структурой этот бифштекс напоминал нечто среднее между войлоком и кожей. Я проглотил его, и со мной ничего не случилось.

В Институте вечной мерзлоты заведующий отделом физики и механики почвенной лаборатории Ростислав Колеенский рассказал об исследовании вечной мерзлоты здесь, в Якутске. В начале XIX века купец Федор Шергин, копая колодец, никак не мог докопать до конца промерзшего слоя. Он развел в яме костер, чтобы растопить землю и облегчить себе работу. В течение 10 лет Шергин углубился на 116 метров, но и там земля оставалась промерзшей. Слой вечной мерзлоты в Якутии уходит на глубину от двухсот до четырехсот метров.

Якутск не только научный центр, но и речной порт. Хотя порт и отстоит от моря на 1700 извилистых километров здесь живет около 4 тысяч моряков, которые работают на судах, курсирующих по могучей Лене.

Один из них – капитан танкера «50 лет Якутии» Михаил Спиридонов. Широколицый, с восточными чертами лица, капитан Спиридонов говорит:

— Да, я якут. Родился на берегу реки Вилюй, где добывают алмазы. Вся моя жизнь была связана с водой.

Он начинал плавать на буксире, тянущем 5 или 6 барж.

— Мы перевозили абсолютно все, начиная от игрушек и кончая мощными машинами – на Тикси и обратно. Я познал все опасности торосящихся льдов, изучил все острова, поскольку наш буксир был колесным пароходом и нам часто приходилось заготавливать на них дрова. Путь вниз по реке до Тикси занимал 10 дней, если не мешали штормы. Добираться вверх приходилось месяц. Сейчас гораздо легче: на груженном нефтью танкере путь туда и обратно занимает от 7 до 10 дней. Конечно, сезон навигации короток: Лена замерзает уже в первую декаду октября. Зато зимой я свободен.

«Мы очень счастливый народ»

Один из вечеров мы провели в гостях у Гавриила Колесова, певца актера заслуженного артиста Якутской АССР. Колесов широко известен как исполнитель якутских эпических сказов, или «олонхо».

Задолго то того, как в Колесове признали комического актера, он в 1955 году начал выступать с чтениями «олонхо» по якутскому радио. Успех пришел незамедлительно.

— Письма сыпались со всех концов, как снег, — смеется актер. Эпические произведения он выучил еще мальчиком, и ему удалось сохранить стилизованную манеру их исполнения. В 1968 году, после 16-летней подготовки, он записал свои выступления на грампластинки в Ленинградской студии.

В знак расположения к гостям Колесов надел свой национальный наряд – серебряные пуговицы на жакете, отделанном собольим и горностаевым мехом, — и высоким печальным и сильным голосом исполнил песню из своего репертуара.

— Все эти «олонхо» повествуют о трудностях, — задумчиво проговорил он. – поэтому якутскому характеру были необходимы сила и оптимизм. Мы очень сильный и счастливый народ.

Мы прилетели в город Мирный, центр алмазодобывающей промышленности. Слово Мирный обозначает «миролюбивый». Там же в разгаре зимы была полоса тепла – всего лишь 42 градуса ниже нуля. Нас встретил молодой журналист Михаил Морозов. Он сообщил интереснейшие и прекрасные факты из истории города:

— Клуб садоводства в Мирном был основан в 1969 году, а в прошлом году был собран урожай картофеля – 800 тонн! Его посадили в конце мая, а урожай собрали в конце августа. Мирный только что отметил свою 18-ю годовщину, — подчеркнул Миша. – Мы говорим, что южные города растут, города средней полосы строятся,, а вот северные города возникают. Так было зимой 1956/57 года, когда сюда пробилась колонна из 40 грузовиков с Транссибирской магистрали. Они сами прокладывали себе дорогу и добирались сюда шесть месяцев, кстати без материальных потерь.

Депутат горсовета А.Д. Чеботарев подсчитал, что в районе Мирного проживает 21 этническая группа. Всего население района составляет 56 тысяч человек, из них 27 тысяч живут в самом городе.

К 1985 году население вырастет на треть. Зарплата здесь довольно высокая – в среднем 5500 рублей в год.

Депутат гордится Мирным и очень хотел, чтобы мы осмотрели весь город.

— Воспользуйтесь моей машиной,- предложил он. – Съездите на рынок, посмотрите наши новостройки. Попробуйте наше пиво – у нас свой пивзавод. Побывайте в нашем кинотеатре.

Мы действительно все посмотрели. В овощном магазине, расположенном в здании розовато-лилового цвета, торговали марокканскими апельсинами, яблоками. В магазине «Детский мир» продавцы носили меховые шапочки, чтобы не простудиться.

По заснеженным улицам Мирного грохочут 40-тонные самосвалы, груженные голубым кимберлитом – алмазной рудой. Добыча алмазов в Мирном – такое же обычное занятие, как разработка любых горных пород. Этот район вносит значительную долю в производство алмазов в СССР.

Алмазы рядом

В одном из учреждений мы встретили геолога Владимира Николаевича Щукина, который в 1955 году открыл месторождение алмазов в местечке Удачный, в 300 километрах от Мирного.

— Моя история? – улыбнулся он. – После первых обнаруженных в Якутии россыпей мы организовали крупную экспедицию – в ней участвовало две тысячи человек – для поиска новых алмазных месторождений. Мы разделились на маленькие группы – моя, например, состояла из 8 человек, да еще якутская семья (муж, жена и их трехлетний сынишка) для ухода за нашими 30 оленями. В те времена я только что окончил московский институт и поэтому очень волновался. Наша группа должна была вести поиск между рекой Вилюй и Полярным кругом. Я показывал коллегам образцы минералов – спутников алмазов, а затем разделил группу на две части. Мы предполагали вновь встретиться в установленное время, но они опоздали. Шел дождь. Наконец в 3 часа утра они вернулись, мокрые, уставшие, но счастливые. Мы знали: они что-то нашли. Мой друг Алексей показал нам минералы-спутники, красные камни называемые пиропами. Тогда-то я понял, что алмазы рядом!

На следующее утро мы все отправились к месту находки и начали его исследовать. В трех километрах от маленькой речки – мы назвали ее Пиропови – мы обнаружили прозрачный кристаллический камень, называемый гнейс, который обычно залегает на глубине два с половиной километра. Его могла вынести на поверхность только кимберлитовая трубка.

Мы начали копать колодцы и на глубине двух с половиной метров наткнулись на кимберлит. Стали копать новые колодцы. В одном нашли алмаз, затем другой. Взяли образцы концентрата и вновь нашли алмаз. Мы поняли, что открыли крупное месторождение, и потому, что нашли его так быстро, мы назвали его – Удачный.

Щукин и еще 4 человека были удостоены за это открытие Ленинской премии.

Щукин продолжает искать алмазы, «только теперь сидя в кресле»

— Сейчас, — говорит он – мы не пользуемся ни лошадьми, ни оленями. Здесь теперь легче найти инженера-геолога, чем погонщика оленей. К услугам наших изыскателей вертолеты и радио, а, устраиваясь на ночлег, они нередко смотрят и телевизор.

Из Мирного мы отправились за 120 километров на северо-запад, к городу Чернышевский. Большая часть нашего пути пролегла вдоль реки Вилюй сквозь лес, в котором деревья напоминали призраков. Чернышевский вклинивается в долину реки Вилюй. В городе живет всего 9 тысяч человек, но в нем самая крупная плотина гидроэлектростанции, построенная на вечной мерзлоте. Город заложен в 1960 году. Тогда в нем было всего 700 строителей и лошадь, принадлежавшая якутской семье.

— Лошадь жила у нас как реликвия до 1968 года,- говорит председатель горисполкома Михаил Иванов.

Жители города Чернышевский с гордостью рассказали нам о том, что местный рыбный инкубатор выращивает ежегодно до 30 миллионов мальков, что по величине их водохранилище занимает 8-е место среди искусственных озер СССР. Хороши здесь уловы. Нам довелось посетить закрытый плавательный бассейн, под сводами которого гулко раздавались голоса участников соревнований. А местная хоккейная команда – лучшая в Якутии.

Вся жизнь в городе зависит от плотины. Директор Борис Александрович Медведев показал нам окрестности и рассказал, как новое искусственное озеро может повлиять на климат:

— Наши метеорологи однажды зарегистрировали 69 градусов мороза; сейчас же температура не опускается ниже 55. Среднегодовая температура воды в озере – плюс 5 градусов. Поэтому этот резервуар можно назвать печкой нашего района.

Директор рассказывал также об особых проблемах строительства плотин в условиях вечной мерзлоты. Основание дамбы, построенной из камня и глины, уже полностью стало частью слоя вечной мерзлоты.

Во время нашего визита мощность электростанции составляла 300 тысяч киловатт. С тех пор ее увеличили более чем вдвое – до 648 тысяч киловатт.

Крупнейший центр культуры и науки

Новосибирск с его 1,3- миллионным населением – крупнейший русский и советский центр восточнее Урала, раскинувшийся между рекой Обью и Транссибирской железнодорожной магистралью.

— Вы видели наш вокзал? – спрашивают жители. – Он ежедневно пропускает 70 тысяч пассажиров. А в нашем институте железнодорожного транспорта учатся 9 тысяч студентов.

Когда мы осматривали Новосибирск, бушевала метель и по улицам змеились белые ручейки колючего снега. Нам с гордостью показали здание театра с куполом в стиле эпохи Возрождения. Его строили во время минувшей войны преимущественно женщины.

— Вам нужно обязательно посмотреть наш балет,- настаивала одна из них. – Он почти так же хорош, как Кировский или Большой театр.

Районы соревнуются за первое место по озеленению. В новых районах города большие парки. В выходной день мы ездили на лыжную станцию в пригородном Заелтовском парке. Тысячи любителей получали на станции необходимое снаряжение, чтобы покататься с горок.

Название Новосибирск означает Новая Сибирь. Самым новым сейчас является район-спутник Академгородок. Это уютная и тихая обитель для «государственного мозга» 24 тысяч ученых и специалистов. Все они работают в Сибирском отделении Академии наук СССР.

— Наш городок напоминает курорт,- сказал геолог Е.Г. Дистанов. – Здесь прекрасные природные условия для рыбалки, сбора грибов, хорошие пляжи. Тишина. Пожилым это нравится. Но главное преимущество – 22 научно-исследовательских института со всеми дисциплинами, что способствует развитию новых наук. Экспериментальная минералогия, например, возникла как наука в результате содружества между физиками и химиками. Есть у нас свой вычислительный центр, так что математические методы применяются и в геологии.

В Центральном Сибирском геологическом музее сотрудница Академии наук Мария Максимовна Федосеева кратко ознакомила нас с полезными ископаемыми Сибири. Уже разведаны большие запасы нефти и природного газа на площадях от Урала до Тихого океана и севернее – до Карского моря и полуострова Таймыр. Только в Западной Сибири в 1975 году было добыто 150 миллионов тонн нефти. Имеются колоссальные залежи каменного угля. Самые большие предполагают найти между Енисеем и Леной. Алмазные месторождения, открытые в Якутии, можно сравнить с южноафриканскими.

Будущее Сибири впечатляет.

Мы обедали в Доме ученых, своего рода в клубе, сквозь двойные окна которого были видны пригнутые снегом березы. Здесь за столом говорят о научных открытиях и новшествах.

Доктор Евгений Мешалкин, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда, полный, добрый человек, одним из первых разработал советскую технику операций на сердце.

— Мы охлаждаем пациента и снижаем температуру его тела до 30 градусов, что позволяет нам остановить сердце на пятнадцать и более минут без ущерба для мозга. Используя этот метод, наша бригада провела свыше трех с половиной тысяч операций на сердце. – Доктор улыбнулся. – В Сибири это не трудно. Мы охлаждаем тело пациента с помощью льда, а зимой можем поддерживать его охлажденным, просто открыв окно!

Сибири нужны рабочие руки. Здесь хороший воздух, чистые реки, великолепные места. Люди здесь здоровые.

Ленин однажды написал похожие слова в письме своей матери: «…воздух здесь хороший, легко дышится. Мороз сильный …но переносить его легче, чем в России». Он писал это письмо 2 марта 1897 года в тех же местах под Новосибирском. Он ехал в трехлетнюю ссылку, осужденный за политическую деятельность. Ленин жаловался на «чертовскую медлительность» поезда и «чрезвычайно однообразную» местность: «Ни городов, ни поселков, только редкие деревни, иногда лес, а все остальное –степь… целых три дня».

Вокруг современного Новосибирска все уже не то, что в старину. Я спросил одного молодого москвича, который жил в нашей гостинице, что он думает об Академгородке

— Напоминает Москву.

За рубежом, 1977, №45.

Добавить сайт в избранное

Добавить сайт в избранное