Машины с автопилотом, боевые роботы, тотальная слежка, 3D-печать домов и человеческих органов, киборги — все это совсем скоро станет обыденной реальностью. Разумеется, всегда найдутся скептики, которые скажут: нет, не станет. Их мнение мы тоже учли. Если доживем — увидим, кто был прав.

ИНТЕРНЕТ ВСЕГО

О скором наступлении «светлого» будущего, в котором кофеваркой, холодильником и вообще всем чем угодно можно будет управлять через интернет, предсказатели от IT твердят уже не первый год. Долгое время, впрочем, такие прогнозы не становились реальностью – Internet of Things вроде бы должен быть уже здесь, но подавляющее большинство электрочайников все еще нужно включать вручную. Однако 2014 год, кажется, стал переломным в этом смысле. «Подключенные» устройства наконец-то появились на рынке. Первыми ласточками новой эры стали разнообразные фитнес-браслеты, «умные» очки от Google и «умные» же часы от массы различных производителей. За ними подтянулись различные штуки для домашнего комфорта: «умные» телевизоры и термостаты, лампочки с управлением через интернет, дружелюбные к пользователю системы автоматизации для квартир и домов и, наконец, представленная прошедшей осенью кофеварка с Wi-Fi. Другими словами, современный мир, наконец, начал «умнеть». Главные продукты, которые должны изменить все, конечно, впереди. Интерактивная «подключенная» мебель, одежда, элементы городской инфраструктуры, био-имплантаты и прочие интересные разработки пока существуют только в виде прототипов, но уже к 2020–му годовой оборот в сфере «подключенных» устройств, по оценкам аналитической компании IDC, достигнет $3 трлн, что примерно в 2,3 раза больше результатов 2013 года.

Мнение скептика. Эксперты, не склонные восторгаться и, затаив дыхание, ждать пришествия Internet of things, высказывают сомнения в том, что он произведет хоть какую-то революцию и достигнет высот, которые ему прочат рыночные аналитики. Подключенный к интернету чайник все так же греет воду, поэтому IoT – это не революция, а эволюция, которую даже сравнивать нельзя с появлением, к примеру, сенсорных смартфонов и планшетов.

БИЗНЕС НА МЕТАДАННЫХ

По мере того, как все больше людей используют различные подключенные устройства (домашние компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, телевизоры и прочее), все больше информации о себе они передают в окружающий мир. И речь идет не просто о том, что социальные сети и прочие интернет-компании собирают и хранят персональную информацию своих пользователей. Сегодня стали появляться компании, специализирующиеся на сборе так называемых метаданных, информации, которая по сути своей не является персональной, но при большом объеме и правильном анализе способна выдать наблюдателю достоверные результаты, описывающие неочевидные свойства поведения людей. Самый простой пример: анализ того, как конкретный пользователь просматривает сайт (какие страницы открывает в первую очередь, какие – совсем не открывает) позволяет сделать выводы о качестве работы веб-дизайнера или эффективности рекламной кампании. Однако современные методы неявного сбора информации о пользователях интернета и мобильных устройств идут куда дальше. Мобильные операторы в некоторых странах кропотливо и без уведомления пользователя собирают информацию о том, по каким сайтам ходят их абоненты и какие приложения они запускают. Страховые компании крайне заинтересованы в получении информации о том, с какой скоростью, как часто и на какие расстояния передвигаются пользователи различных навигационных приложений. Торговые сети нанимают аналитиков, анализирующих данные, которые оставляют посетители торговых центров, просто прогулявшись там! У большинства людей есть смартфоны, и очень часто в них включен Wi-Fi или Bluetooth. Точке доступа, размещенной возле магазина, достаточно просто распознать наличие смартфона рядом и собрать данные о том, как долго его владелец находился в данном месте и через какое время появился вновь, чтобы получить сведения, которые при должной обработке превратятся в товар. И это только начало: с увеличением числа подключенных устройств в руках среднестатистического пользователя, компании, промышляющие сбором «не персональных» данных, получат возможность вести более точные потребительские досье и лучше предсказывать их поведение. Естественно, у самих потребителей разрешения спрашивать никто не собирается.

Мнение скептика. Описанную выше тенденцию признают даже скептики, однако пока нет оснований считать, что мир вот-вот превратится в лабораторный аквариум с миллиардами подопытных, круглосуточно находящихся под наблюдением. Во-первых, вместе с сервисами и технологиями опосредованного сбора информации один за другим появляются стартапы-разработчики продуктов, позволяющие эффективно противодействовать так называемому профилированию пользователей. Во-вторых, регуляторы уже присматриваются к компаниям, делающим бизнес на метаданных, и готовят меры для ограничения их аппетитов. Словом, «большой брат» демонстрирует волчий аппетит, но вот дадут ли ему наесться досыта — вопрос.

Я СЛЕЖУ ЗА ТОБОЙ

Откровения Эдварда Сноудена не только открыли миру глаза, на то, что он – мир – под колпаком спецслужб, но и вдохновили людей на копирование методов АНБ и ЦРУ: в частности, стал активно развиваться бытовой шпионаж. Всевозможные интернет-сервисы и мобильные приложения, предлагающие своим клиентам средства для отслеживания передвижений и сетевой активности других людей (партнеров, детей и т. д.), существуют уже давно и пользуются спросом: в интернете то и дело появляются истории о том, как ревнивые супруги ловят друг друга на измене с помощью скрытых камер, шпионских приложений, взлома переписки в социальных сетях и прочих подручных средств. Сами люди оставляют о себе в сети столько информации, что подчас достаточно всего лишь доступа к Google и нескольких часов времени, чтобы успешно составить досье на пользователя. С распространением таких устройств, как Google Glass и радиоуправляемых дронов, способных нести на борту камеру, количество подобных случаев будет лишь увеличиваться. Современное общество движется к миру, в котором почти у каждого человека будет масса возможностей заглянуть в личную жизнь другого человека. И едва ли в этой новой реальности найдется место искреннему чувству доверия.

Мнение скептиков. Распространение бытового шпионажа неизбежно вызовет адекватное противодействие: уже сейчас многие люди перестают пользоваться социальными сетями и различными приложениями из опасения стать объектом слежки, а сервисом, позволяющим удалить информацию о себе из поисковой выдачи, который открыл Google по требованию Еврокомиссии, пользуются тысячи. Не за горами появление инструментов для еще более тщательной зачистки цифровых следов, которые позволят пользоваться социальными сервисами и мобильными приложениями так, чтобы личные тайны человека оставались неприкосновенны.

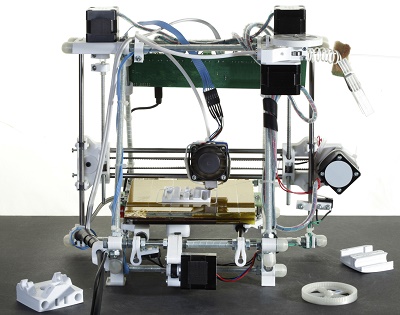

ПОДПИСАНО В 3D-ПЕЧАТЬ

Трехмерная печать – одно из самых впечатляющих инженерных достижений последних лет. И впечатляет эта технология, прежде всего, своим стремительным развитием. Вспомните: еще пару лет назад при помощи 3D-принтера можно было напечатать лишь простые геометрические фигуры, да и сами устройства были баснословно дорогими (аппараты по вменяемым ценам в продаже имелись, но их было непросто обслуживать и использовать). Сегодня на рынке множество качественных и доступных моделей 3D-принтеров, а самые совершенные образцы способны печатать сложнейшие механизмы. Так, американская компания Solid concepts напечатала на трехмерном принтере по металлу настоящий пистолет, который в ходе испытаний отстрелял более 5 тыс. патронов. Другая компания – Pi-top – представила технологию печати ноутбуков. Конечно, весь компьютер от и до распечатать пока нельзя, но уникальный корпус – запросто. Недавно 3D-принтер доставили на МКС для тестирования печати в невесомости. Предметы, напечатанные на орбите, затем сравнят с «земными» аналогами, и, если все пойдет хорошо, с помощью 3D-принтеров в космосе будут печатать детали для станции, которые раньше приходилось везти с Земли. В скором времени печатать будут и посуду, и еду, и одежду, и недвижимость, и, конечно, человеческие искусственные органы. Все это – не просто планы, а описания реально существующих исследовательских проектов, результаты которых станут массовыми коммерческими продуктами.

Мнение скептика. 3D-принтер не всесилен, у него есть свои ограничения. Скажем, микроскопические объекты, такие как микросхемы или сложные миниатюрные механизмы, распечатать в обозримом будущем вряд ли удастся. Кроме того, далеко не все пока ясно с потребительскими свойствами многих предметов, которые планируют печатать – например, домов. Не решены еще проблемы со стандартами материалов, используемых для печати, и ряд других важных технических вопросов. Одно дело — напечатать платье для Диты фон Тиз, другое — человеческое сердце. Как бы стремительно ни развивалась технология, до начала полноценного производства всех перечисленных чудес пройдет немало времени.

ВОЙНА РОБОТОВ

Как известно, многие передовые научные разработки были сделаны в интересах и под контролем военных. Нынешние времена – не исключение. Сегодня военная сфера стоит на пороге революции. Уже сейчас армии США и некоторых стран Европы строятся с прицелом на сетецентрические войны. Концепция подобной войны заключается в том, что армейские соединения объединены общей коммуникационной сетью, позволяющей мгновенно обмениваться важными для ведения боевых действий сведениями и, соответственно, быстро реагировать на изменение обстановки на поле боя. Ключевыми инструментами армии, построенной по принципу сетецентричности, являются сенсоры: боевые единицы (солдаты, танки, самолеты и прочее), оснащенные устройствами сбора и передачи информации прямо во время боевых действий. Современный солдат помимо оружия и бронежилета имеет в своем распоряжении смартфон или планшет, носимую камеру, а уже в ближайшем будущем – очки с дисплеем на подобии Google Glass, которые будут оперативно информировать об обстановке на поле боя, помогать целиться и находить укрытие. Еще один гаджет, который скоро появится на вооружении современных армий — экзоскелет, специальный механизм, который позволяет солдату носить больше груза, поднимать тяжести и бегать на дальние расстояния. Как минимум одна такая модель — HULC, — разработанная компанией Lockheed Martin, сейчас проходит испытания в армии США.

Техническое оснащение армий будущего пополнится роботами. Роботы-саперы и беспилотники служат военным уже долгие годы — на очереди роботы-бойцы и роботы- ассистенты. Южная Корея уже охраняет границу с КНДР с помощью роботов компании Samsung, способных распознавать нарушителей границы и вести по ним прицельный огонь. На вооружении армии США стоит система SWORDS, способная использовать огнестрельное оружие. Американские военные проводят испытания робота-мула BigDog: четвероногого механизма, умеющего эффективно передвигаться по пересеченной местности, бегать и нести груз. Boston Dynamics, компания, создавшая этого робота, также работает над антропоморфной моделью. Она умеет бегать, приседать; пока ее используют для тестирования экспериментальной военной обуви и одежды.

Мнение скептика. И концепция сетецентричности, и использование роботов дают очевидные преимущества, однако у высоких военных технологий есть большие минусы. Во-первых, военные высокотехнологичные разработки крайне дороги и требуют наличия у армии дополнительного IT-персонала. Во-вторых, все оснащенные электроникой системы в той или иной степени уязвимы для средств радиоэлектронной борьбы, к которым в том числе относятся всевозможные «глушилки» радиосвязи и мощные источники электромагнитного излучения, способные превратить самую заумную электронику в груду бесполезного железа всего за несколько секунд. В-третьих, интернет-коммуникации и программное обеспечение уязвимы для хакерских атак. Все это сильно тормозит процесс внедрения новых технологий в военную сферу, и потому прогресс в этой области едва ли будет быстрым.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ С АВТОПИЛОТОМ

Первые электромобили появились около ста лет назад, и за прошедшее время тот или иной автопроизводитель то и дело выпускал экспериментальные модели, двигающиеся исключительно на электричестве. Но о массовом производстве речь не велась вплоть до 2011 года, когда на рынке появился первый полностью электрический автомобиль Nissan Leaf. Однако у этой машиной есть ряд недостатков: стоит дорого (около $40 тыс.), едет недалеко (около 120 км на одном заряде) и небыстро (не более 140 км/ч). Все изменила американская компания Tesla, выпустившая несколько лет назад премиальный седан Tesla Model S. Стоит автомобиль вдвое дороже Leaf, но на одном заряде он способен проехать до 400 км, развивает скорость более 200 км/ч, а с места до сотни разгоняется всего за 4 секунды. По основным техническим характеристикам (за исключением разве что дальности пробега и несколько утилитарного внутреннего убранства) Tesla сравнима с «бензиновыми» премиум-автомобилями той же ценовой категории. При этом всего за два года компании Элона Маска удалось продать около 50 тыс. экземпляров этого недешевого и во всех смыслах нестандартного автомобиля. В ближайшие годы компания рассчитывает выпустить премиальный электрокроссовер, а также бюджетную модель. Успех не остался незамеченным: крупнейшие производители автомобилей, ранее довольно вяло продвигавшиеся на рынке электромобилей – Porsche, Mercedes и Audi — задумались о создании конкурентов Model S – премиальных электрокаров с дальностью пробега в районе 400 км. Правда, выйдут машины не завтра: ожидается, что первые серийные электросуперкары от именитых марок появятся в 2018-2020 годах. Но уже сейчас ясно, что успех Model S — вестник грядущего массового электромобилизма.

Автомобильный автопилот – это фактически уже наступившее будущее. Практически каждый автопроизводитель сегодня активно ведет разработку собственного решения в этой области. Частично — например, в виде систем активного круиз-контроля, позволяющих удерживать автомобиль на заданной скорости и изменять ее в соответствии с изменением скорости следующей впереди машины – автопилот уже реализован в серийных моделях. Современные машины также умеют почти самостоятельно парковаться, экстренно тормозить без помощи водителя, распознавать пешеходов и предотвращать столкновение с ними. Так что до полноценной реализации автопилота в серийных моделях осталось максимум лет пять. В перспективе повсеместное распространение таких технологий вкупе с системами Vehicle-to-Vehicle, позволяющими машинам обмениваться информацией друг с другом, до неузнаваемости изменит ситуацию на дорогах. В частности, в городах появятся участки, на которых будет разрешено только «автопилотное» движение. Под контролем распределенных систем интеллектуального управления трафиком, мегаполисы, наконец, избавятся от проблемы пробок. Должно снизиться и количество аварий на дорогах, совершенных по вине водителя.

Мнение скептика. У электромобилей есть несколько проблем. Во-первых, батареи. Для одного экземпляра Tesla Model S требуется почти 2000 литий-ионных элементов. И пока они в дефиците. Tesla пытается решить вопрос, создавая огромный завод по производству батарей в Техасе. Однако для их создания используются редкоземельные элементы, запас которых на земле ограничен и которые, стало быть, могут внезапно закончиться, если электромобили станут по-настоящему массовым продуктом. Другая проблема заключается в том, что сама технология литий-ионных батарей не слишком подходит для такого массивного агрегата, как автомобиль. Чтобы обеспечивать приемлемый запас хода, им нужно много места, а чем больше им нужно места, тем меньше останется пространства для водителя и пассажиров – даже в роскошной Model S эта особенность ощущается весьма отчетливо. И эта ситуация будет сохраняться, пока не будет разработан более компактный и энергоемкий носитель электрической энергии.

Что же касается автопилотных технологий, то их внедрение тормозится целым рядом факторов. Во-первых, почти нигде в мире (кроме нескольких штатов США) движение подобных машин по дорогам общего пользования не разрешено. А не разрешено оно в том числе потому что автоиндустрия пока не выработала единых стандартов для подобных технологий и концепции V2V – это не позволяет регуляторам создать хоть какую-то базу, от которой можно было бы отталкиваться при написании законов, определяющих статус беспилотных автомобилей. Ну и, в конце концов, удовольствие от вождения – одна из ключевых причин, по которым люди становятся автолюбителями. Автопилот же превращает даже самого классного водителя в обыкновенного пассажира.

НЕБОЛЬШОЙ ТЕРМОЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР

Действующий и безопасный термоядерный реактор ученые пытаются создать уже давно, но пока не получается. Условия, в которых происходит термоядерный синтез, крайне трудно создать и поддерживать в стабильном состоянии: на земле нет материалов, способных не расплавиться от жара, необходимого для проведения реакции. Тем не менее ученые стараются, ведь получение термоядерного синтеза не только в виде взрыва (бомбы-то они давно научились делать) сулит доступ к дешевой и практически чистой с экологической точки зрения энергии. В отличие от обычных ядерных реакторов, термоядерный почти не выделяет радиоактивных выбросов, а для его питания нужны элементы, в изобилии присутствующие на планете. Теоретики даже решили проблему неимоверно высокой температуры: плазму можно удерживать с помощью сильного магнитного поля. До сих пор считалось, что построить работающий термоядерный реактор очень дорого и сложно, однако не так давно компания Lockheed Martin заявила, что нашла способ сделать это. Более того, по словам представителей компании, один реактор по размерам будет не больше грузовика, а его мощности хватит, чтобы обеспечить энергией целый военный корабль. Работающий прототип американцы обещают построить уже через пять лет, а через десять — наладить серийный выпуск. Если утверждения Lockheed Martin верны, человечество (или, по крайней мере, большая его часть) получит сверхдешевую и чистую энергию.

Мнение скептика. С сенсационным анонсом Lockheed Martin есть одна закавыка: мало кто верит в то, что это правда. Дело в том, что работы по созданию хотя бы экспериментального термоядерного реактора ведут множество научных групп по всему миру. Пока есть только один, да и тот недостроенный (закончить строительство планируется в 2020 году), и ряд сырых технологий, которые гипотетически могут быть применены в будущих реакторах. К тому же анонс Lockheed Martin сделан на основе теоретических исследований, которые – как это часто бывает – могут и не найти экспериментального подтверждения.

КОСМОС НАШ

Освоение космоса – первое, что приходит на ум, когда речь заходит о технологиях будущего. И уже через десятилетие, вполне возможно, люди будут не только летать на орбиту Земли, но и жить на других планетах, и добывать полезные ископаемые на астероидах.

Самая близкая из этих целей – космический туризм. Роскосмос уже c 2001 года возит богатых туристов на МКС, а миллиардер Ричард Бренсон настолько уверен в успехе, что уже продает билеты на первый туристический космический корабль Spaceshiptwo, который, по замыслу разработчиков, сможет поднимать туристов на высоту более чем в 150 км. В будущем на орбите Земли может появиться специальная туристическая станция-гостиница, куда туристов будут завозить группами до семи человек. Ее разрабатывают российские компании РКК «Энергия» и «Орбитальные технологии».

Колонизация других планет, а именно Марса как наиболее пригодной для существования из всех планет Солнечной системы, гораздо более амбициозная задача, и над ее решением уже работают несколько проектов. Например, частный проект Mars One уже отбирает колонистов и рассчитывает к 2035 году свозить на «красную планету» аж 20 человек. До этого времени на Марс будет отправлено несколько тонн груза и припасов, чтобы колонистам было где жить, что есть и чем дышать.

Промышленное освоение астероидов – еще одна «космическая» цель, увидеть реализацию которой, возможно, сможет даже наше поколение. В начале 2013 года группа инвесторов создала компанию Deep Space Industries, которая будет специализироваться на доставке на Землю астероидов и последующей добыче из них полезных ископаемых. Учитывая, что наши запасы исчерпаемых ресурсов планеты иссякают (особенно это касается редкоземельных металлов), проект по освоению астероидов и впрямь может стать коммерчески выгодным.

Мнение скептика. Когда речь заходит о космических коммерческих проектах, скептикам есть где развернуться. Действительно, поводов поумерить романтический пыл достаточно. Недавняя катастрофа Spaceshiptwo на неопределенный срок отодвинула дату начала коммерческих полетов в космос, а проект орбитальной гостиницы пока не может вписаться ни в одну бизнес-модель: либо убыточно, либо слишком дорого даже для богатых туристов. Экспедиция на Марс — проект маловразумительный. Во-первых, практического смысла колонизировать Марс нет, ничего ценного там пока не обнаружено. Во-вторых, на Марсе низкое давление, гравитация вдвое слабее земной и высокий уровень космической радиации. Как колонисты смогут существовать в таких условиях, неясно. Ряд экспертов полагает, что им даже долететь до Марса не удастся – умрут по пути от той самой космической радиации. Добыча полезных ископаемых тоже сопровождается проблемами. Основная заключается в том, что у Deep Space Industries есть пока только идеи, как можно добывать ценности с астероидов, а вот с помощью чего это делать – неизвестно: существующие космические корабли для этого не подходят, а значит, надо строить новые. Этим пока никто не занимается.

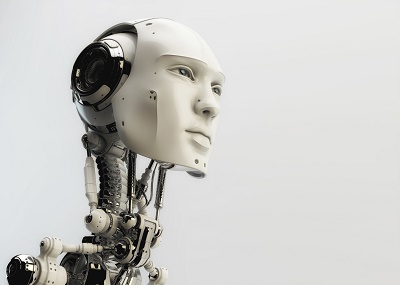

Я, КИБОРГ

Цифровые технологии все ближе подбираются к человеку. Начав издалека, с персональных компьютеров, они продолжили смартфонами, перекинулись на «носимые» устройства и теперь готовятся к новой «атаке» — на тело человека. Уже сейчас энтузиасты внедряют в свои тела — или аугментируют — электронные NFC-метки, которые позволяют им решать различные простые задачи: открывать и запирать двери, оснащенные специальными электронными замками, активировать различные подключенные электронные устройства и т. п. Простейшая аугментация: зашитые под кожу пальцев миниатюрные магниты позволяют человеку в прямом смысле «чувствовать» радиоволны и, к примеру, без специальных устройств, узнавать, что где-то рядом есть точка доступа Wi-Fi. Но дальше будет больше. В скором времени бионические имплантаты позволят незрячим людям видеть: в апреле этого года в США успешно прошла операция по внедрению такого устройства 50-летнему мужчине. Протезирование — еще одна область, в которой чуть ли не каждый день совершаются прорывы. На рынке уже доступны кибернетические протезы (например, от американской компании i-Limb) для людей, потерявших конечности, а в будущем такие аугментации станут доступны и здоровым людям — тем, например, кто захочет стать сильнее, не тратя время на занятия в спортзале. Но самая перспективная ступень эволюции бионических аугментаций, преодоление которой ожидается в обозримом, но неблизком будущем – это создание экзокортекса: технологии аугментации нервной системы человека, включая мозг, которая обеспечила бы способность человеческой нервной системы «напрямую» взаимодействовать с электронными устройствами и существенно расширить собственные интеллектуальные возможности.

Мнение скептика. Нетрудно догадаться, что у аугментаций есть свои проблемы. Во-первых, технологии передачи сенсорной информации пока еще не слишком развиты: даже самые современные кибернетические протезы очень плохо передают тактильные ощущения. Далеки пока ученые и от создания полнофункционального экзокортекса — решения для интеграции цифровых технологий в нервную систему человека существуют только в рамках концепции и отдельных экспериментальных систем. Наконец, нельзя забывать и о возможных социальных проблемах, связанных с новыми формами ксенофобий в отношении аугментированных людей.

МЫ ВАМ ВСЕ ОБЪЯСНИМ

Как работает мир, в котором мы живем? Это важнейший вопрос, на который люди пытаются ответить с древности. В последнее столетие физики добились в этом деле определенных успехов. Эйнштейн объяснил, почему планеты и звезды двигаются так, а не иначе, и доказал, что пространство и время едины, а квантовая механика довольно подробно разъяснила, из чего мы и все вокруг нас состоит. Однако в середине двадцатого века в науке возникла огромная проблема: законы макромира, выведенные из открытий Эйнштейна, совсем не работают на микроуровне, и наоборот: хаотичность и неопределенность процессов, происходящих на квантовых уровнях, никак не проявляют себя в видимом мире, а уравнения, созданные для описания квантовых процессов, на макроуровне выдают дурацкие и нелогичные результаты. Две теории существовали параллельно. С точки зрения простейшей логики такого быть не должно, поэтому физики крепко призадумались и вывели теорию струн, которая имеет все шансы собрать воедино законы, действующие на макро- и микроуровнях. Согласно этой теории мир состоит не из бесконечно малых точечных частиц, хаотично перемещающихся в пространстве, а из струн – микроскопических одномерных линий, петель, колец, эллипсов и прочих фигур, вибрирующих по-разному. Именно тип вибраций отличает одну струну от другой. Струны постоянно взаимодействуют друг с другом, сливаются и разрываются, изменяя тип своих вибраций. Главное достижение теории струн в том, что такой взгляд на форму существования микросоставляющих нашего мира, как полагают физики, позволит «подружить» общую теорию относительности Эйнштейна с квантовой механикой – другими словами, вывести уравнения, одинаково применимые для описания как макро-, так и микропроцессов, происходящих в нашем мире. Если теория струн будет доказана, это позволит физикам с небывалой точностью описать нашу и даже параллельные вселенные и решить наконец проблему логического объяснения окружающего мира.

Мнение скептика. Почти все, что предсказывает теория струн на текущем уровне технологического развития, невозможно доказать экспериментально, потому что теория описывает такие процессы, лабораторное воспроизведение которых потребовало бы колоссальных ресурсов, недоступных человечеству. Существующий математический аппарат мало подходит для описания процессов, предсказанных теорией струн, поэтому сейчас физики вынуждены оперировать приближенными вычислениями и даже те крайне сложны. И, разумеется, существует вероятность (и немалая), что теория эта неверна и мир работает совсем по-другому.

Текст: Станислав Духанов

Добавить сайт в избранное

Добавить сайт в избранное